二十四节气 | 今日小满——中国美术馆名作中的“小满”

二十四节气 Solar Terms, 所有文章 Article

0

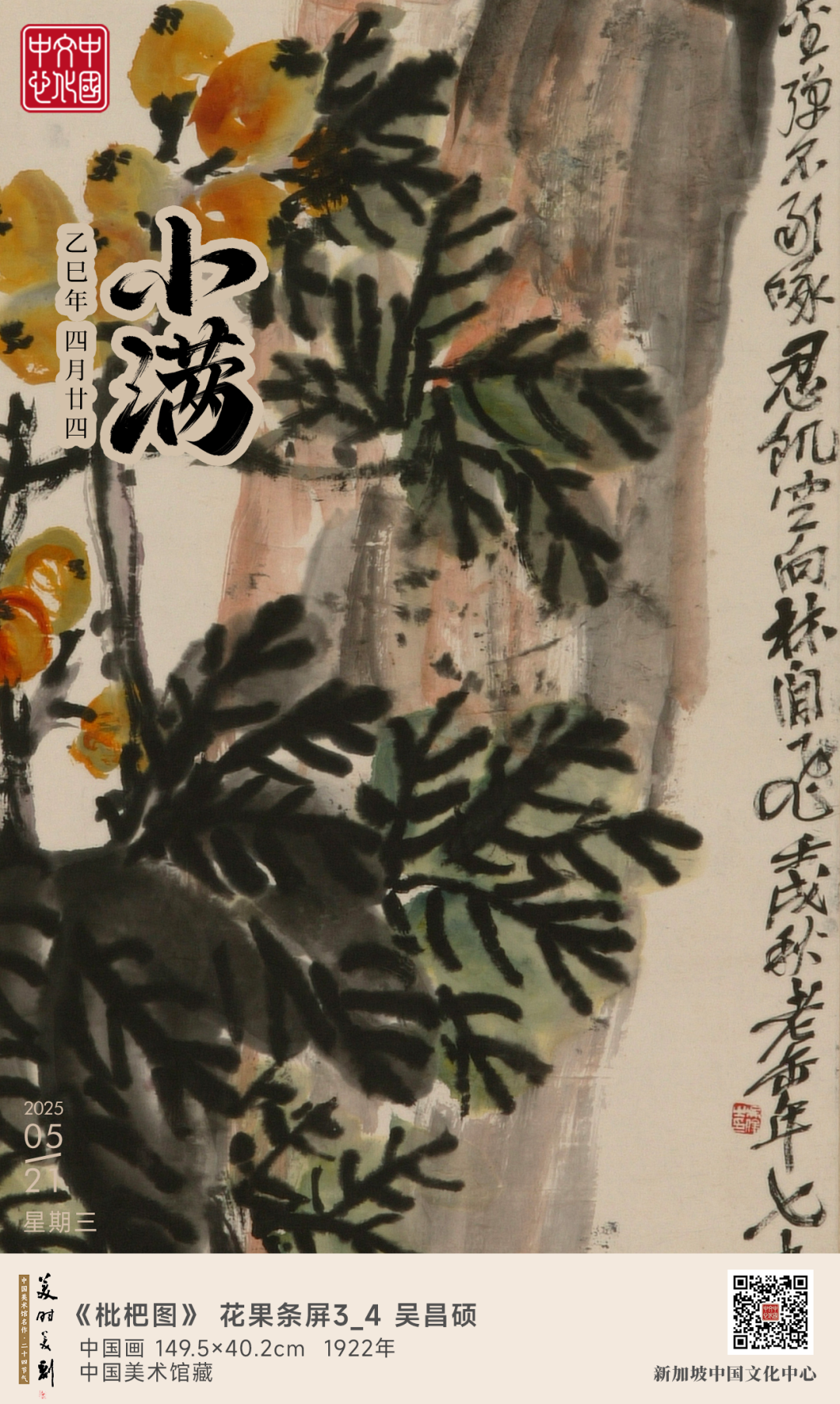

2025年,新加坡中国文化中心携手中国美术馆推出“中国美术馆名作中的二十四节气”,将最具文化特质和民族特色的二十四节气与中国美术馆藏经典名作相结合,“典藏活化”,讲述经典作品和创作者背后的故事,普及二十四节气传统文化知识,让新加坡民众通过新媒体欣赏到中国美术馆的经典美术作品。

吴昌硕(1844-1927),初名俊卿,亦署仓硕,别号缶庐、老缶、苦铁、大聋等,浙江安吉人,晚清民国国画家、书法家、篆刻家,杭州西泠印社社长。与任伯年、蒲华、虚谷合称“清末海派四大家”。其绘画风格鲜明,具有浓厚的金石气息,笔力雄健,设色浓艳,将诗书画印融为一体。推动了海派艺术以及中国近代绘画的发展。

《枇杷图》,花果四条屏之三,创作于20世纪20年代,为吴昌硕晚年作品。该作画面布局前实后虚,前景一簇枇杷树枝自右下至左侧斜上萌出。枝干苍劲有力,树叶繁茂,枇杷果集中于枝干头部指向上方。叶片与枇杷果颜色鲜明,形成强烈的视觉冲击。中景后景分绘两脉远山。中景山石在保留本体颜色的基础上与后山颜色相掩映,进一步拉开空间关系。后山采用暖色薄墨,填补画面上方的空间,平衡构图,也营造出柔和的氛围。画面右侧题诗一首传达作者的创作心境:“五月天热换葛衣,家家卢橘(枇杷的别称)黄且肥。鸟疑金弹不敢啄,忍饥空向林间飞。壬戌秋,老缶年七十九。”诗书画印相结合,多元地将画作意境巧妙融合于一纸之上。

*中国美术馆授权使用,不得转载

Related Posts

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.