二十四节气 | 中国美术馆名作中的“大寒”

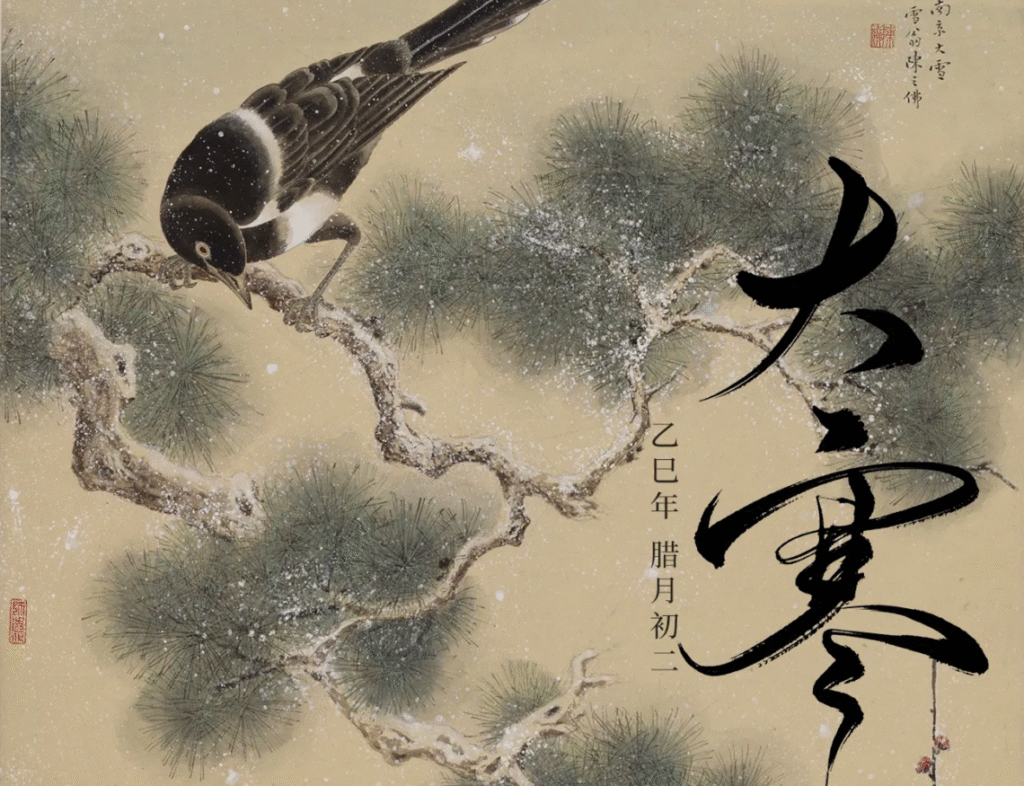

2025年,新加坡中国文化中心携手中国美术馆推出“中国美术馆名作中的二十四节气”,将最具文化特质和民族特色的二十四节气与中国美术馆藏经典名作相结合,“典藏活化”,讲述经典作品和创作者背后的故事,普及二十四节气传统文化知识,让新加坡民众通过新媒体欣赏到中国美术馆的经典美术作品。 陈之佛(1896-1962),原名绍本,又名子伟、杰,号雪翁,浙江省慈溪市人,我国著名工笔画家,也是工艺美术的先驱、美术理论家和美术教育家。陈之佛既深植传统,入古出新,又具备丰富的图案设计经验和深厚的西画技巧,博采东西艺术之所长,在强调艺术民族性和时代精神的同时,从现代美学视角关照工笔画艺术创作,重新阐释和发掘了工笔花鸟画之精华,扭转了近代中国工笔花鸟画式微的局面,并将工笔花鸟画推到一个崭新的历史高度,成为了传统工笔花鸟画变革的扛鼎之人。 《瑞雪兆丰年》是画家陈之佛在1956年春节前夕所绘,他以细腻的笔触和明亮的色彩描画出迎接新春的喜悦。整幅作品色调柔和,散发出温馨祥和的气息,“S”形的构图,将松枝与近处的梅花进行连接,星星点点的白色雪花落在枝头,红梅花开得正艳,虽是春寒料峭,但喜鹊已飞满枝头。民间将喜鹊作为一种报喜的吉祥鸟,喜鹊站在梅花枝头,寓意着喜事临门、喜上眉梢。画面中的绿色松针和红色梅花也传递出宁静、美好的意蕴,体现了画家对新生的希望、对生活的热爱。 *中国美术馆授权使用,不得转载 (more…)

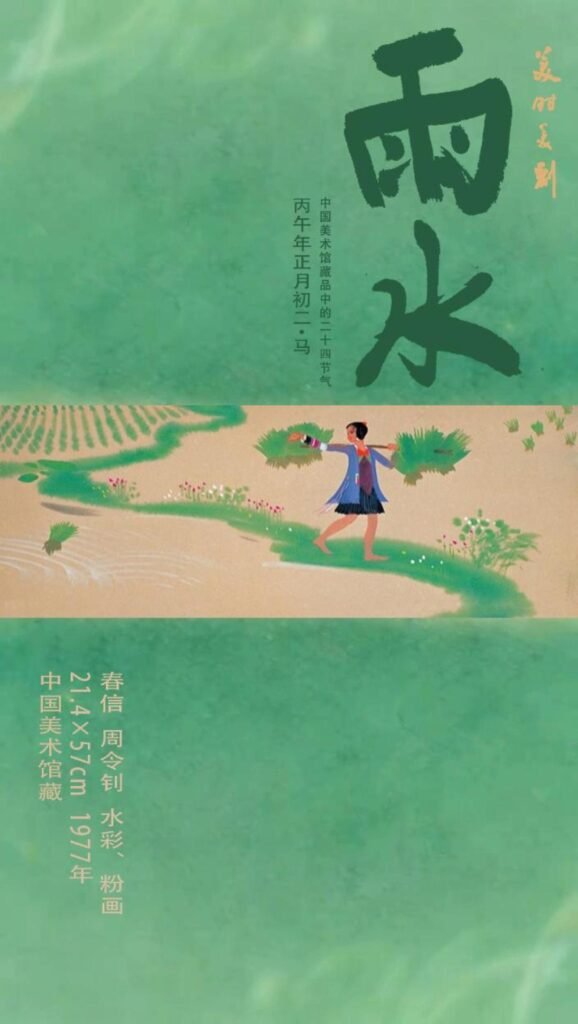

二十四节气 | 中国美术馆名作中的“小寒”

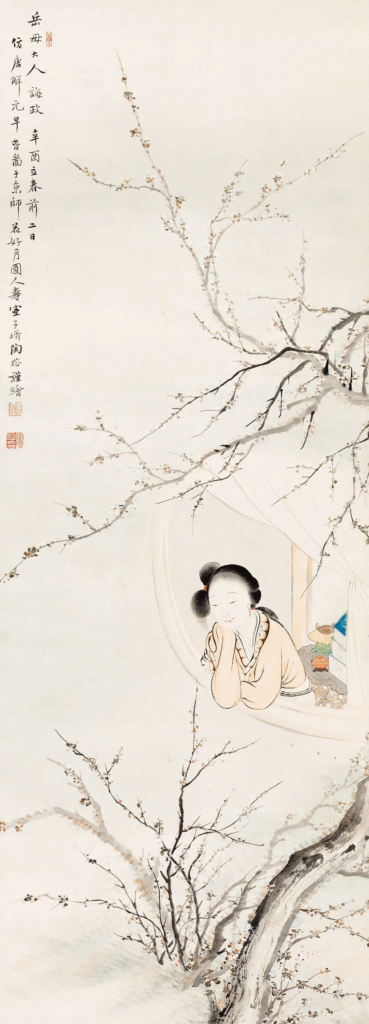

金农所作《双色梅花图》,老干新枝疏密得当,繁花密萼间尽显清俊秀雅之态。

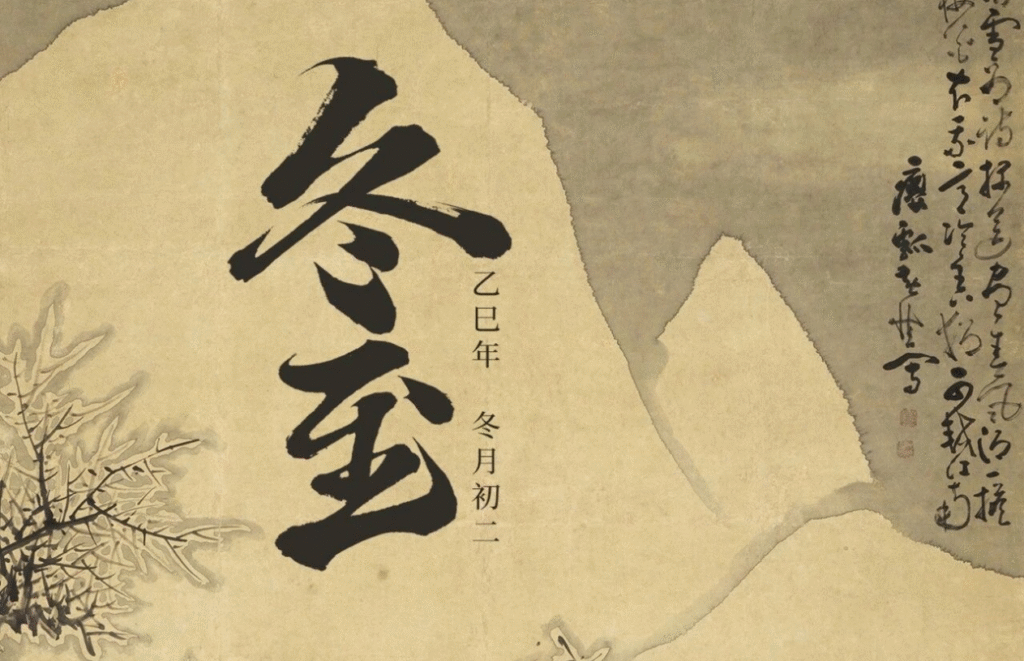

二十四节气 | 今日冬至——中国美术馆名作中的“冬至”

《踏雪寻梅图》描绘两位长者踏雪寻梅之景……

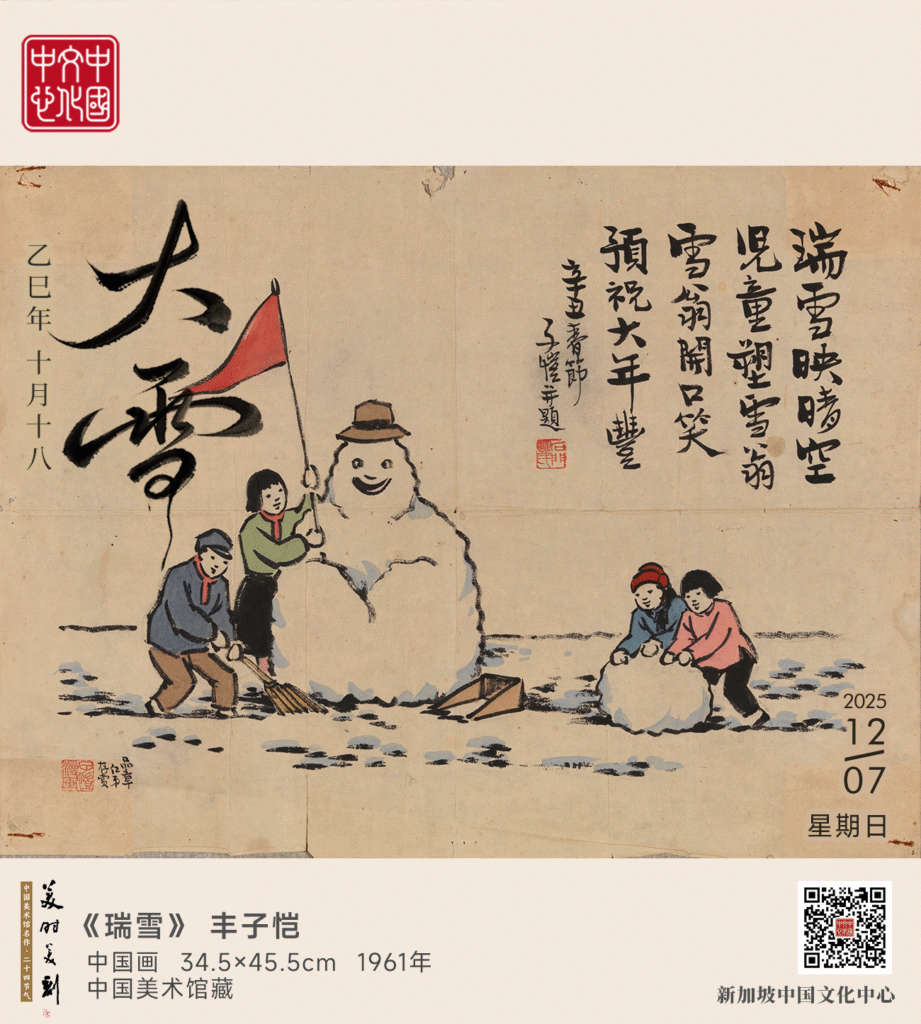

二十四节气 | 今日大雪——中国美术馆名作中的“大雪”

“瑞雪映晴空,儿童塑雪翁。雪翁开口笑,预祝大年丰。”

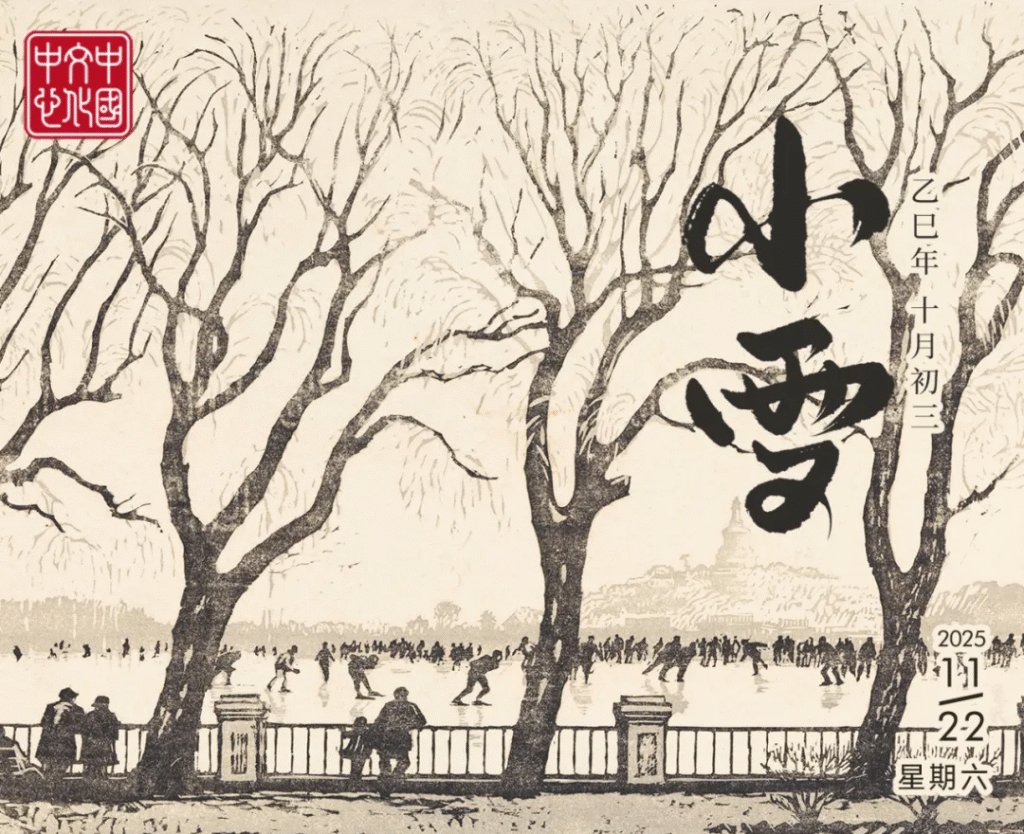

二十四节气 | 今日小雪——中国美术馆名作中的“小雪”

这幅《北海之冬》是反映新中国初期冰上运动的作品,呈现了冰上运动人民性的一面,描绘了昔日皇家林苑,如今是人民的公园的一种视觉情境。

二十四节气 | 今日立冬——中国美术馆名作中的“立冬”

作品《寒林高士图》以寒林为背景,通过勾勒、点染与泼墨技法塑造高士形象,赋色明丽而意境清幽。天高云淡,风吹叶落,山间已升起霜雾,只剩少许红叶仍倔强地挂在枝头,迎风摇曳,为山河点缀最后的烂漫。

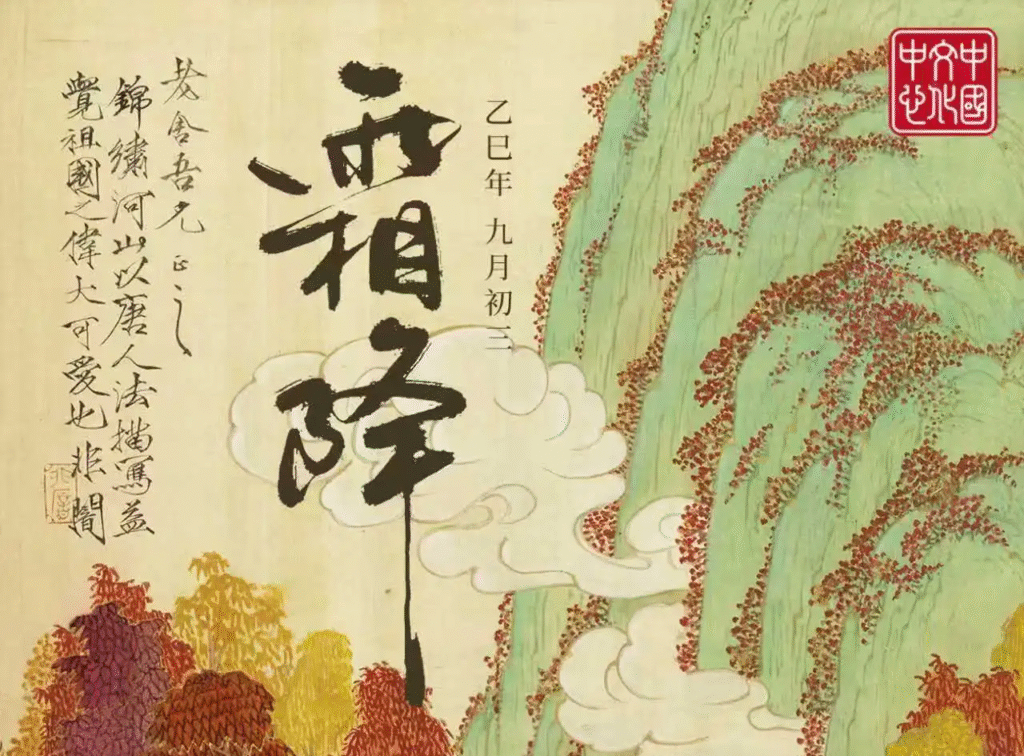

二十四节气 | 今日霜降——中国美术馆名作中的“霜降”

此幅《秋山红树图》正透露着朝气蓬勃的热情,明亮艳丽而不失清新,洋溢着画家对祖国大好河山的自豪和热爱之情。

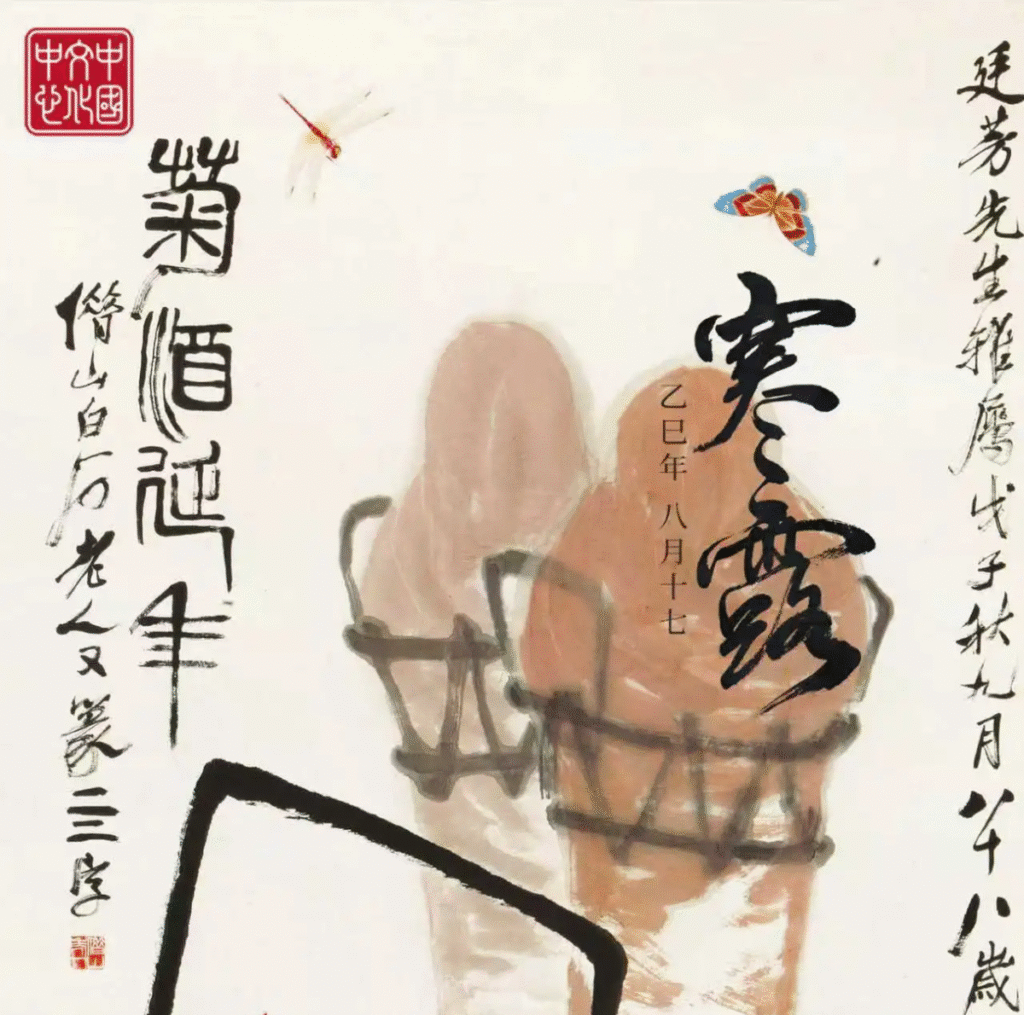

二十四节气 | 今日寒露——中国美术馆名作中的“寒露”

这幅《菊酒延年》创作于1948年,齐白石已变法成熟、渐入化境,此时他笔下的“菊酒”,就像他从园中采来的一样,自然洒脱。