博物馆说 | 《浪浪山小妖怪》藏着河北这个地方的文化密码!

这个夏天

谁还没被浪浪山的小妖怪戳中泪点?

近期上映的《浪浪山小妖怪》

最新数据显示

目前票房已突破5.74亿元

这部电影

也成为了暑期档最大黑马

观影时的一个细节彩蛋

引发文化爱好者热议

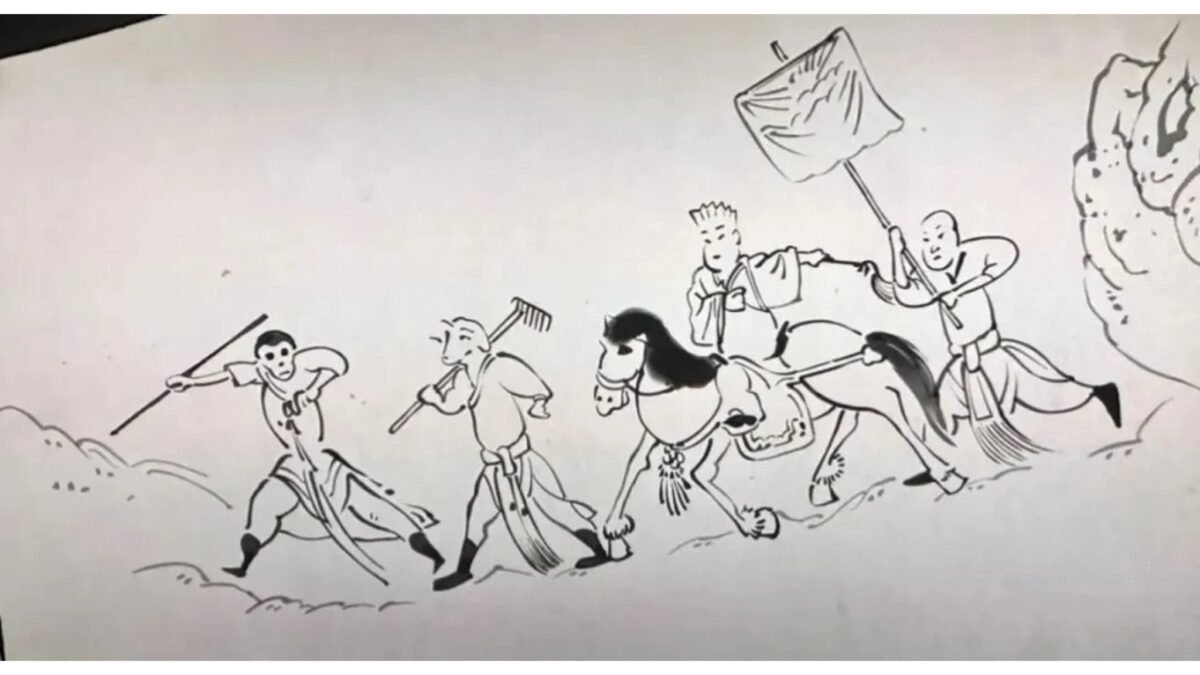

片中公鸡画师笔下的唐僧师徒画像

与广东省博物馆藏的

元磁州窑褐彩唐僧取经图枕纹样

高度重合

这处暗藏的文化密码

恰似一把钥匙

打开了通往

河北邯郸

千年磁州窑的奇妙世界

该瓷枕是典型的元代瓷枕造型

正面绘唐僧取经图

底有楷书印款“张家造”

为峰峰民窑烧制

绘有西游记题材的元代瓷器

目前仅此一件

《西游记》成书于明代中期

而相关内容的画面在元代瓷器上已出现

说明在《西游记》成书前

有关的故事已通过戏剧、说书等形式

在民间广为流传

磁州窑瓷枕的装饰技艺

在元代达到顶峰

它不单在绘画工艺上

更加娴熟和“文人”化

而且在装饰内容上

多选择人们普遍熟知的历史人物

历史故事为题材

增加了装饰内容的

文化性、时尚性、可读性、观赏性

同时也体现了它的纪事性

具有一定的史料价值

如果您想近距离欣赏

充满故事色彩的磁州窑瓷枕

那么在邯郸峰峰博物馆、磁州窑艺术馆

还有许多经典的磁州窑瓷枕

等待着大家去发现

👇👇👇

元代白釉褐彩 八仙人物长方枕

该瓷枕长41厘米、宽18.5厘米、高15.5厘米,底有“古相张家造”窑戳,为国家一级文物。枕前立面的开光内描有墨竹图,枕面用编席纹装饰边框,边框内作菱形开光,边框和开光的4个角填饰细密的牡丹纹。

在枕面的开光内绘八仙过海的故事。画面采用中国传统画的工笔手法,远处的背景是三座连绵的山峰,取自李白“三山半落青天外”的诗意。近处是一字排开的八位仙人,他们手持宝器,头顶祥云,脚踩浮云,翩然而至,营造出一种超尘脱俗的意境。

金代白釉褐彩 黄袍加身故事长方枕

该瓷枕长31厘米、宽15.5厘米、高12.5厘米,底面有“古相张家造”窑戳,为国家一级文物。前立面的开光内描有折枝牡丹图,后立面为荷花纹,左、右立面开光内饰牡丹花纹。枕面用绳纹装饰边框,边框内作菱形开光,边框和开光的四个角填饰荷花纹。

在枕面的开光内,绘有一组人物画。在“之”字形的墙体前,画有五个人物。中间一个人作穿衣状,是正在穿龙袍的赵匡胤。最左侧的人物身着朝服,头戴展脚幞头,手捧笏板,应为朝中大臣。左二及右面两位人物为赵匡胤手下的将士,正在侍候赵换上龙袍。这组人物画表现的正是赵匡胤在陈桥驿兵变中被众人拥护“黄袍加身”的故事。

金代白釉褐彩 僧稠分虎纹长方枕

该瓷枕长37.5厘米,宽17厘米,高15厘米。僧稠是北齐时期的一位高僧,这方瓷枕描绘的便是与他相关的故事。

“僧稠·二虎”的传奇故事见于《高僧传·僧稠》,书载僧稠体魄健壮,精通武功,一天去往怀州王屋山修法途中,见两虎斗,咆哮声震动山岳。僧稠为了不使它们相互残杀,便用手中禅杖将它们分开,并驱赶它们各自散去。磁州窑工匠们将这个故事绘制在瓷枕上,表达了普通百姓对僧稠禅师的崇敬。

元代 昭君出塞长方枕

该瓷枕长41厘米、宽19厘米、高14.8厘米,采用白地黑绘装饰技法,画面题材取自元杂剧《汉元帝哭昭君》。

画面中六人组成迎亲队伍,前五人骑马、后一人骑骆驼列队迎风前行,最前面的匈奴人腰挎弯弓、肩扛长旗,风吹旗动;紧随其后的胡人壮如虎姿,右手擎举飞禽,尽显鹰扬虎视之威;第三名胡人乘马侧身,手弹琵琶望向后面骑黑马的王昭君,试图让她高兴,而昭君正怀想元帝,念及身后家国与眼前沙漠,听着曲中胡音更添思乡之情,不禁掩面而泣,泪湿裘袍,头上风雪帽簌簌而动;她身后的侍女怀抱其在汉宫时常弹奏的琵琶;最后一名胡人骑驮马、持胡旌自顾前行。此外,三只猎犬前呼后应,为队伍增添动感,天空行云、地上奔犬与中间骑人相互映衬,构图得法、线条精炼、笔法生动、造型优美,情景交融且场面宏大。

元代 唐明皇梨园导戏长方枕

该瓷枕长39.8厘米、宽17.7厘米、高13.7厘米,采用白地黑绘装饰技法。画面中的故事取材自《新唐书·礼乐志》,讲的是玄宗(唐明皇)在位期间,特设教坊,供演员练习歌、舞、戏等。在排练时,他亲自担任指挥,因其善于打羯鼓,常亲自为乐队击鼓。

由于坊内遍植梨树,故名“梨园”,梨园也聚集了全国最著名的音乐家,成为中国历史上第一座集音乐、舞蹈、戏曲的综合性“艺术学院”。

来源 | 河北文旅

Related Posts

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.